Die Identifikations-Konformität (Quadrant 3 des Modells) ist einer der zentralen Mechanismen, mit denen das #Kunstregime seine Homogenität stabilisiert – und zugleich der heimtückischste.

Sie wirkt nicht durch Zwang, Sanktion oder bürokratische Vorgaben, sondern durch innere Zustimmung.

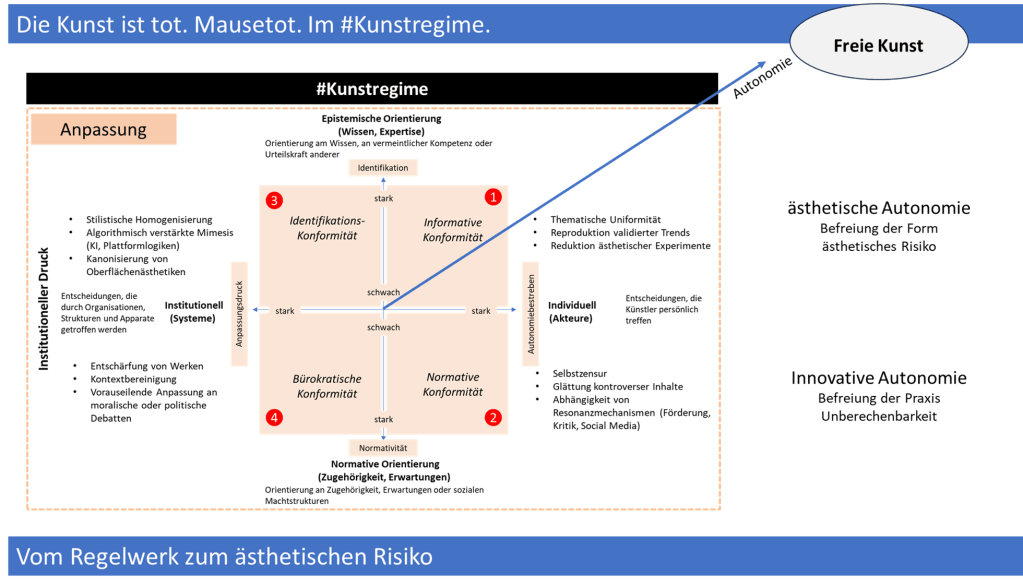

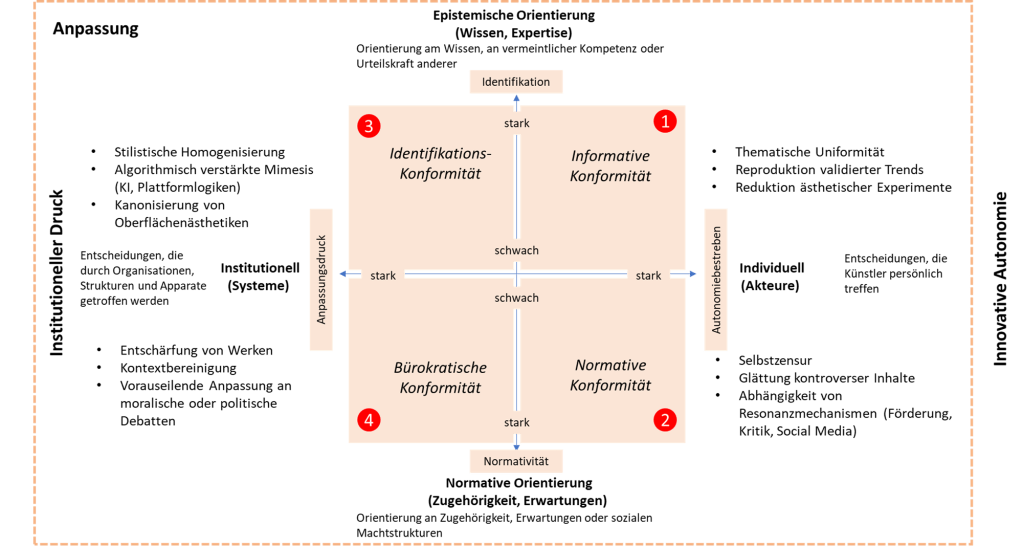

Position im Diagramm

Die Identifikations-Konformität ist im oberen linken Quadranten verortet:

- Hohe Identifikation (oben auf der vertikalen Achse)

Der Akteur – Künstler, Kurator, Kritiker oder institutioneller Entscheider – identifiziert sich emotional und intellektuell mit den Werten, Zielsetzungen und Leitdiskursen des Regimes. Diese werden nicht als äußere Vorgaben erlebt, sondern als eigene Überzeugungen.

- Hoher struktureller Anpassungsdruck bei geringer realer Autonomie (links auf der horizontalen Achse)

Der Handlungsspielraum ist objektiv stark eingeschränkt durch Organisationen, Apparate, Förderlogiken, kuratorische Entscheidungen und institutionelle Rahmenbedingungen. Dieser Druck wird jedoch subjektiv nicht als Zwang empfunden, sondern als sinnvoll, notwendig oder alternativlos.

Gerade diese Kombination macht den Quadranten besonders stabil.

Funktionsweise

Identifikations-Konformität bedeutet:

Der Akteur tut genau das, was das Regime erwartet – nicht aus Angst, nicht aus Opportunismus und nicht aus bürokratischer Trägheit, sondern aus innerer Überzeugung.

Die normativen und epistemischen Leitplanken des Systems – etwa identitätspolitische, ökologische, dekoloniale oder institutionenkritische Diskurse – sind vollständig internalisiert. Sie erscheinen nicht als Regeln, sondern als moralische Selbstverständlichkeit.

Konformität wird so zur Identität.

Typische Phänomene im zeitgenössischen Kunstbetrieb

Wie im Modell ausgewiesen, äußert sich Identifikations-Konformität unter anderem durch:

- stilistische Homogenisierung

- algorithmisch verstärkte Mimesis (KI-gestützte Trendverstärkung, Plattformlogiken)

- Kanonisierung von Oberflächenästhetiken

(bestimmte Materialien, Farbpaletten, Formate, die als „zeitgemäß“ gelten)

- vorauseilende Anpassung an moralische oder politische Debatten, noch bevor explizite Forderungen formuliert werden

Diese Prozesse erzeugen keine offene Gleichschaltung, sondern eine ästhetische Selbstangleichung.

Warum diese Form der Konformität besonders gefährlich ist

Identifikations-Konformität benötigt weder Repression noch Belohnung.

Sie ist die perfekte Selbstverstärkung des Systems.

Der Akteur wird zum freiwilligen Wächter des Regimes. Er korrigiert sich selbst und andere, nicht weil er muss, sondern weil er überzeugt ist, dass Abweichung falsch, rückständig oder gefährlich sei.

Das erklärt die außergewöhnliche Stabilität des #Kunstregime:

Viele seiner sichtbarsten Vertreter sind keine Zyniker und keine bloßen Opportunisten, sondern echte Gläubige. Sie reproduzieren das System aus innerer Überzeugung, während sie zugleich objektiv in einem Geflecht institutioneller Zwänge agieren – Förderanträge, Kuratorenentscheidungen, Gremien, Peer-Review, institutionelle Abhängigkeiten.

Abgrenzung zu den anderen Konformitätstypen

Im Unterschied zur normativen Konformität (Quadrant 2) geht es hier nicht primär um soziale Zugehörigkeit oder Anerkennungsangst.

Im Unterschied zur informativen Konformität (Quadrant 1) geht es nicht um die Übernahme vermeintlich besserer Urteile oder Wissensbestände.

Und im Unterschied zur bürokratischen Konformität (Quadrant 4) handelt es sich nicht um bloßen Regelgehorsam.

Identifikations-Konformität beruht auf Glauben – und ist deshalb die energetischste, aktivste und ideologisch wirksamste Form der Konformität.

Epilog

Die Identifikations-Konformität ist jener Bereich des Modells, in dem das #Kunstregime seine ideologischen Hardliner hervorbringt: Akteure, die das System nicht nur mittragen, sondern mit Überzeugung verteidigen.

Sie erklärt, warum Kritik am #Kunstregime so häufig als „reaktionär“, „rückständig“ oder „gefährlich“ diskreditiert wird. Die Kritik richtet sich hier nicht nur gegen Strukturen, sondern gegen Identitäten.

Im Diagramm ist Quadrant 3 daher bewusst weit oben links positioniert:

als Zone maximaler innerer Energie bei gleichzeitig maximaler struktureller Gefangenschaft.

Beispiele für Identifikations-Konformität im #Kunstregime

Die folgenden Beispiele stammen aus realen, aktuellen oder typischen Konstellationen des gegenwärtigen Kunstbetriebs. Sie lassen sich eindeutig Quadrant 3 des Modells zuordnen: hohe Identifikation bei gleichzeitig hohem strukturellem Anpassungsdruck.

Charakteristisch ist, dass die Akteure nicht aus Zwang oder Kalkül handeln, sondern weil sie die normativen und diskursiven Werte des Regimes aufrichtig als richtig, fortschrittlich und notwendig empfinden.

1. Der Kurator, der ausschließlich „diverse“ Positionen auswählt – aus Überzeugung

Ein etablierter Kurator einer großen Institution (Biennale, Museum, Kunstverein) stellt konsequent nur Positionen aus, die identitätspolitische, dekoloniale oder aktivistische Themen bedienen.

Er tut dies nicht, weil Förderstellen explizite Vorgaben machen – obwohl sie diese indirekt nahelegen –, sondern weil er fest davon überzeugt ist, dass alles andere „weiß“, „männlich“, „eurozentrisch“ oder politisch schädlich sei.

Abstrakte Malerei, formale Experimente oder materialbezogene Arbeiten lehnt er nicht aus Angst ab, sondern weil er sie für ästhetisch und politisch rückständig hält.

→ Konformität erscheint hier als moralische Notwendigkeit.

2. Der Professor an der Kunstakademie, der formales Risiko als „reaktionär“ abwertet

Ein Professor vermittelt seinen Studenten, dass Schönheit, Harmonie oder handwerkliche Meisterschaft verdächtig seien, da sie „bürgerliche“, „koloniale“ oder „hegemoniale“ Ästhetiken reproduzierten.

Er identifiziert sich vollständig mit der Vorstellung, Kunst müsse primär diskursiv, kritisch und politisch lesbar sein.

Studenten, die formale Eigenwege gehen, erhalten nicht nur schlechte Bewertungen, sondern werden ideologisch korrigiert – aus der ehrlichen Überzeugung heraus, sie vor falschen künstlerischen Entscheidungen schützen zu müssen.

→ Pädagogik wird zur moralischen Disziplinierung.

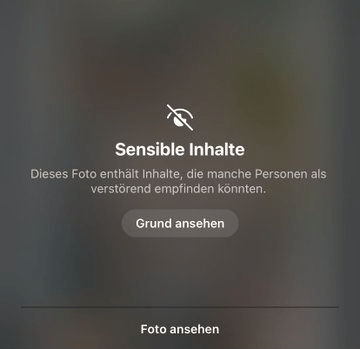

3. Der Künstler, der freiwillig Trigger-Warnings und Kontexttafeln integriert

Ein mittelkarrieriger Künstler arbeitet mit potenziell verstörenden Themen wie Gewalt, Sexualität oder Tod.

Er versieht seine Arbeiten von sich aus mit Warnhinweisen und erklärenden Kontexttexten – nicht auf Druck der Institution, sondern weil er überzeugt ist, dass Kunst heute „verantwortungsvoll“, „sensibel“ und „trauma-bewusst“ sein müsse.

Die moralischen Standards des Regimes sind so weit internalisiert, dass alternative Formen künstlerischer Zumutung kaum noch vorstellbar sind.

→ Selbstzensur wird als ethischer Fortschritt erlebt.

4. Der Kritiker, der Abweichung konsequent als „problematisch“ markiert

Ein einflussreicher Kunstkritiker schreibt fast ausschließlich positiv über Werke, die in das aktuelle Diskursraster passen – etwa Ökologie, Queerness, Post-Internet, Aktivismus.

Andere Positionen werden nicht ignoriert, sondern aktiv delegitimiert: als „formalistisch“, „elitär“, „nicht zeitgemäß“ oder „politisch blind“.

Diese Kritik ist nicht strategisch, sondern genuin überzeugt: Kunst wird als moralisch-politische Aufgabe verstanden, nicht als autonomes ästhetisches Feld.

→ Kritik ersetzt ästhetisches Urteil durch Gesinnungsprüfung.

5. Der Großausstellungs-Teilnehmer, der das Kollektiv über das Individuum stellt

Ein Künstler wird zu einer Großausstellung (documenta, Biennale) eingeladen und entscheidet sich bewusst gegen individuelle Autorenschaft.

Er gründet ein Kollektiv oder arbeitet mit Aktivisten zusammen – nicht aus Kalkül, sondern aus der Überzeugung, dass individuelle Autorschaft egoistisch, neoliberal oder überholt sei.

Die Absage an das Individuum wird als moralischer Fortschritt erlebt, nicht als ästhetische Entscheidung.

→ Autorenschaft wird nicht hinterfragt, sondern moralisch verworfen.

Gemeinsames Muster

In allen Fällen ist die Konformität nicht erzwungen, sondern gewollt.

Die Akteure erleben ihr Handeln als ethisch, ästhetisch und politisch überlegen.

Gerade das macht Identifikations-Konformität so wirksam für das #Kunstregime:

Sie produziert nicht nur Anpassung, sondern aktive Verteidiger des Status quo.

Wer sich in diesem Quadranten befindet, verlässt das System selten.

Er bewacht es – aus Überzeugung.

Schlussfolgerung

Die schärfste Kritik am #Kunstregime kommt deshalb kaum aus Quadrant 3.

Sie entsteht dort, wo sich Akteure der Identifikation entziehen und den riskanten Weg nach rechts oben einschlagen:

in Richtung Autonomie, ästhetischer Eigenlogik und Zumutung.